40~50代の男女が実感する体調の変化1位は「疲れがとれない」!

はじめに、身体の不調について40~50代の男女にうかがいました。

身体の不調について40~50代の男女への調査

身体の不調について40~50代の男女への調査

「この夏感じる身体の不調」について尋ねたところ、『疲れがとれにくくなった(47.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『体がだるいと感じることが増えた(36.9%)』『睡眠の質が下がった(28.9%)』となりました。

夏場は、気温や湿度の影響による「夏バテ」や「冷房疲れ」が加わり、自律神経が乱れやすい季節でもあります。

そのため、「はっきりとした症状ではないが、なんとなく不調が続く」という声が多く、慢性的な疲労感や睡眠の質の低下といった「夏ならではの不調」が目立つ結果となりました。

また、こうした不調は痛みなどの明確なサインがないため、つい自己判断で放置されがちです。実際、日常生活に大きな支障をきたさない「だるさ」や「疲れ」は、多くの人にとって「年齢のせい」「一時的なもの」と見過ごされやすい傾向にあるといえるでしょう。

このような背景を踏まえると、今回の調査で目立った「疲れがとれにくい」「体がだるい」「睡眠の質が下がった」といった全身的な不調は、特定の疾患に限らず生活リズムや環境要因の影響を受けやすいことが特徴といえます。夏場は高温多湿による体温調節への負担や、冷房による体の冷え、睡眠環境の悪化など複合的な要因が重なり、自律神経のバランスが崩れやすくなります。その結果、慢性的な疲労感や倦怠感として現れることが多いと考えられます。これらの症状は必ずしも病気を示すものではありませんが、放置すると日常生活の質の低下につながる可能性があります。したがって、無理をせず十分な休養を取り、生活習慣を整えることが大切であり、体調変化が長引く場合は早めに専門家へ相談することが望まれます。

次に、身体の不調への対応状況についてうかがいました。

「体調の改善や健康維持のために取り組んでいること」について尋ねたところ、『特に何もしていない(38.1%)』と回答した方が最も多く、『定期的な運動(30.7%)』『睡眠時間の確保・改善(29.3%)』『食生活の見直し(23.5%)』と続きました。

この結果から、不調を感じているにもかかわらず、何ら対策を講じていない方が4割近くにのぼる実態が浮かび上がりました。

また、何らかの対応をしている方でも、その多くは「運動」「睡眠」「食生活」といった基本的な生活習慣の範囲にとどまっており、より専門的な健康管理やケアにまで取り組めている方は少数派であることがわかります。

さらに、「健康診断(14.7%)」や「趣味の充実(12.6%)」「健康食品(9.2%)」「禁煙・禁酒・節酒など生活習慣の改善(7.4%)」といった取り組みも見られましたが、いずれも割合は低く、実践している層は限定的でした。これらは心身のバランスや生活習慣のリスク低減に関わる行動であるものの、多くの人にとって優先度が高くないことがうかがえます。結果として、健康行動は一部の基礎的な習慣に集中し、幅広い選択肢を取り入れた積極的・継続的な取り組みには至っていない現状が示されました。この傾向は、不調を自覚しつつも行動範囲が限定的であることを示唆しており、生活の質向上に向けた意識啓発の必要性を示しています。

意識して摂取している成分は

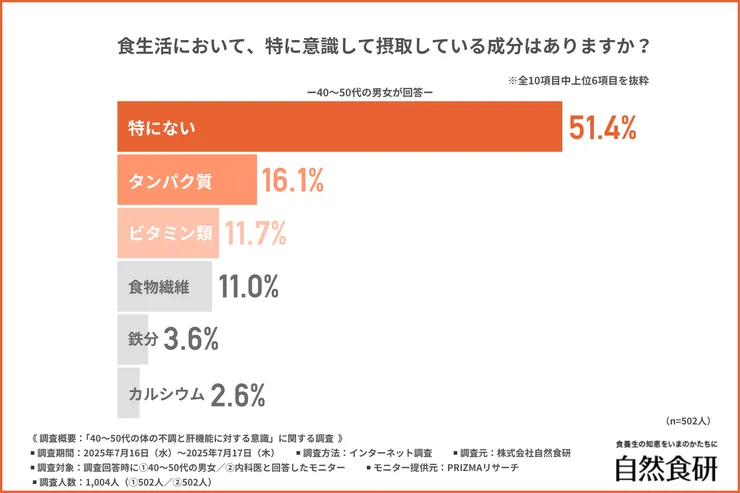

前問で体調の改善や健康の維持のために取り組んでいることとして「食生活」も上位に上がりましたが、意識して摂取している成分はあるのでしょうか。

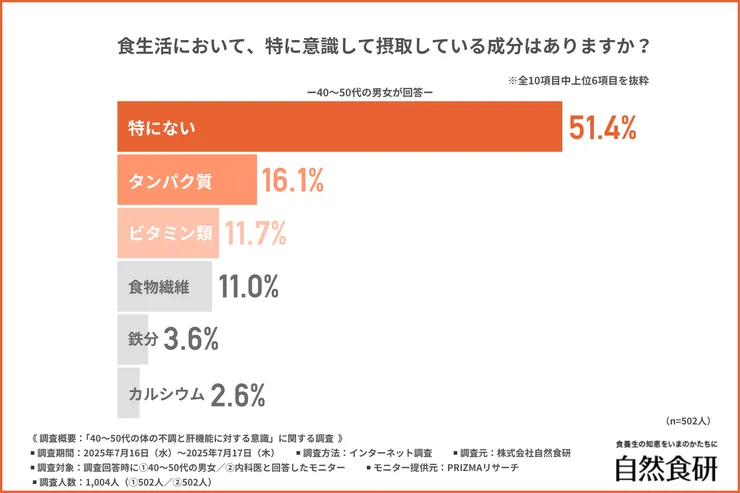

食生活において特に意識して摂取している成分の調査

食生活において特に意識して摂取している成分の調査

「食生活において特に意識して摂取している成分」について尋ねたところ、『特にない(51.4%)』が最も多く、『タンパク質(16.1%)』『ビタミン類(11.7%)』と続きました。

過半数が『特にない』と回答したことから、多くの方の食生活では栄養素の選択や理解が曖昧なままであるという実態が明らかになりました。

意識されやすいのは、近年の健康トレンドでも注目される『タンパク質』でしたが、それでも全体の2割未満にとどまりました。『ビタミン類』や『食物繊維』も1割程度で、より専門性の高い成分(アミノ酸やオルニチンなど)は1割未満と極めて限定的です。

今回の結果は、日常の食生活において特定の栄養素を意識的に選択して摂取する人が少数派であることを明確に示しています。特に、鉄分やカルシウムといった不足しやすい成分に対する関心はさらに低く、栄養素の役割や食品選択に関する知識が十分に浸透していない実態がうかがえます。こうした状況からは、日常的にバランスを考えた食習慣を身につける機会が限られていることが示されており、日々の生活の中でバランスを意識した食習慣を心がけることの重要性が改めて浮き彫りとなりました。

【肝臓は沈黙の臓器】肝機能の低下が体の不調につながることを知っている方は1割

「疲れがとれない」「なんとなく体がだるい」といった慢性的な不調。

その裏に、「肝機能の低下」が関係していることをご存じでしょうか?

肝臓は、代謝・解毒・栄養素の貯蔵など、生命維持に欠かせない働きを担いながらも、不調が表に出にくい「沈黙の臓器」です。そのため、本人が不調を感じていても、肝機能とのつながりに気づいていないケースが多いと指摘されています。

では、肝機能の低下と体の不調の関係を知っている方はどの程度いるのでしょうか。

引き続き、40~50代の男女にうかがいました。

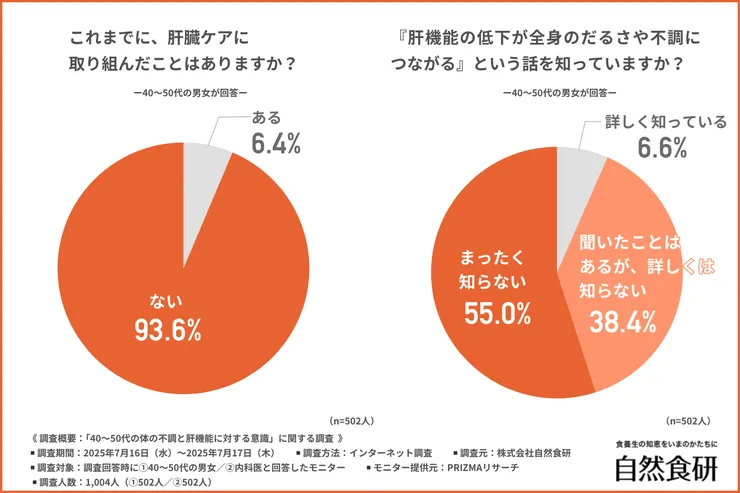

肝臓ケアに取り組んだことがあるかの調査

肝臓ケアに取り組んだことがあるかの調査

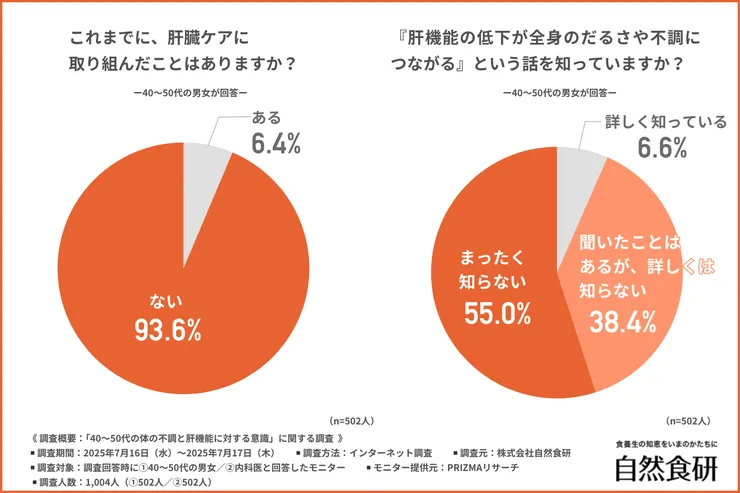

「肝臓ケアに取り組んだことがあるか」について尋ねたところ、『ない(93.6%)』が圧倒的多数となり、『ある(6.4%)』にとどまりました。

体調の維持や改善を意識する方が一定数いる中で、肝臓ケアにまで取り組んでいる方はごく少数であることが明らかになりました。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、日常生活の中で不調が現れにくく、自覚症状を伴わないことが多いとされています。そのため、優先的にケアすべき対象として意識されにくく、健康を意識している人でも具体的な行動に結びつきにくい傾向があります。今回の結果は、日常習慣として肝臓ケアを取り入れている人がごく一部にとどまっている現状を示しており、今こそ、意識を高めるだけでなく、日々の生活の中で小さな一歩から行動に移すことが求められています。

また、「肝機能の低下が全身のだるさや不調につながるという話を知っているか」と尋ねたところ、『まったく知らない(55.0%)』『聞いたことはあるが、詳しくは知らない(38.4%)』『詳しく知っている(6.6%)』となりました。

この結果からわかるのは、「肝機能と全身の不調との関係についての認知が非常に低い」という点です。全体の9割以上が「知らない」と回答しており、多くの方がその重要性に気づいていないことが明らかになりました。

肝臓は不調が表に出にくい臓器であるため、生活者がその役割や影響を正しく理解できていない可能性が高く、健康意識の向上には知識の普及が不可欠であることを示しています。

さらに、半数以上が「まったく知らない」と回答していることから、体調不良を感じても肝機能との関連を想起できず、原因を睡眠不足や一時的な疲労などと判断して終わらせてしまう傾向があると考えられます。こうした認識の不足は、体調を改善するための適切な行動につながらず、生活習慣の見直しや継続的な健康管理を後回しにする要因にもなり得ます。肝臓が果たす役割を理解する機会の少なさは、健康行動を促す上での大きな障壁であり、今後の意識啓発の重要な課題といえるでしょう

内科医が語る、40~50代に増える体の不調と「見落とされがちな」健康リスクとは…

次に、現場の医師が診察で多く目にする症状について内科医に尋ねました。

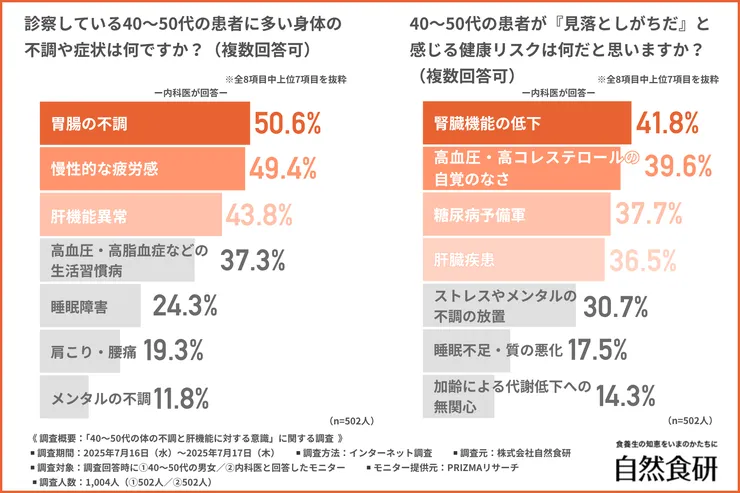

診察している40~50代の患者に多い身体の不調の調査

診察している40~50代の患者に多い身体の不調の調査

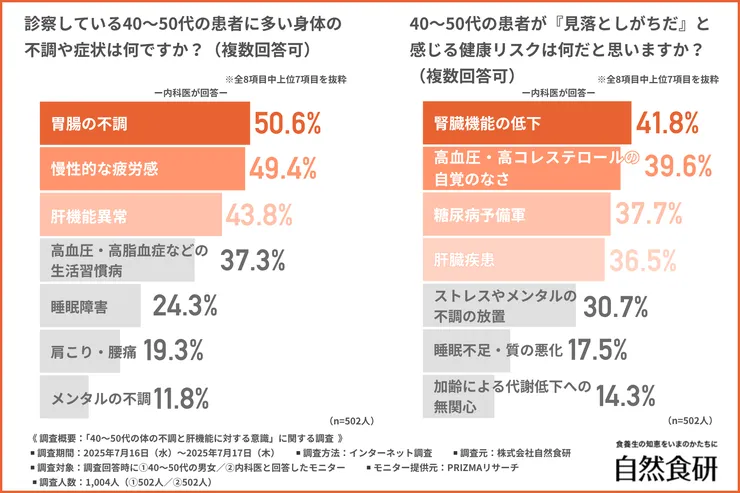

「診察している40~50代の患者に多い身体の不調」について尋ねたところ、『胃腸の不調(便秘・下痢・胃もたれなど)(50.6%)』が最も多く、『慢性的な疲労感(49.4%)』『肝機能異常(γ-GTPやALTの上昇など)(43.8%)』と続きました。

内科医視点でも、「胃腸の不調」や「慢性的な疲労感」が主要な訴えとして認識されており、先述された生活者側の自覚と一定の一致がみられます。

一方で「肝機能異常」が3位に入り、医師が診察時に患者からの訴えが多いと感じる不調のひとつであることが示されました。つまり、生活者は自覚していなくても、診断結果として表面化するケースが多いというギャップが存在していると考えられます。

また、「メンタルの不調」や「睡眠障害」なども一定数挙げられており、身体的な不調の裏にストレスや生活リズムの乱れが影響している可能性も示唆されます。

こうした背景には、40~50代が仕事や家庭など複数の責任を抱え、健康より日常の優先度が高くなりがちな状況が影響していると考えられます。その結果、症状を自覚していても受診や生活改善を後回しにしやすく、症状の慢性化や複合化を招く傾向があります。特に検診で偶然見つかる肝機能異常は、自覚症状が乏しいために受診や改善行動のきっかけになりにくい特徴があり、発見時には生活習慣の見直しが必要な段階に至っていることも想定されます。これらの点から、日常で見過ごされがちな健康リスクを早期に捉え、対応する意識を持つことの重要性が改めて浮き彫りとなりました。

続いて、未自覚・無関心によるリスクについて見ていきます。

「40~50代の患者が見落としがちな健康リスク」について尋ねたところ、『腎臓機能の低下(41.8%)』が最も多く、『高血圧・高コレステロールの自覚のなさ(39.6%)』『糖尿病予備軍(37.7%)』『肝臓疾患(36.5%)』と続きました。

内科医は、生活者が無自覚である健康リスクとして、腎臓や肝臓といった「沈黙の臓器」の疾患に注目していることが明らかになりました。

これは、症状が出にくく、健康診断などで指摘されない限り気づかれにくい特性があるためと考えられます。また、高血圧や脂質異常などの生活習慣病についても「自覚のなさ」がリスクとされており、数値管理や予兆の把握が不十分である可能性が高いといえます。

一方で、医師がこうしたリスクを挙げる背景には、生活者が日常の体調変化を軽視しやすい傾向があることも影響していると考えられます。疲れや軽い不調を年齢のせいと判断し、受診や検査を先送りすることで発見の遅れにつながる場合があります。また、検査値の変化や体の違和感を重要視しないことが、気づかないままリスクを進行させる要因となります。今回の結果は、体調を自己判断だけで終わらせず、小さなサインを見逃さない意識の重要性を改めて示しています。さらに、体調や数値の異変に気づいた際に早期に相談や検査を受けられる環境づくりも欠かせません。身近な医療機関や定期健診を積極的に活用することが、リスクへの気づきを高め、健康意識を継続的に向上させるきっかけになると考えられます。

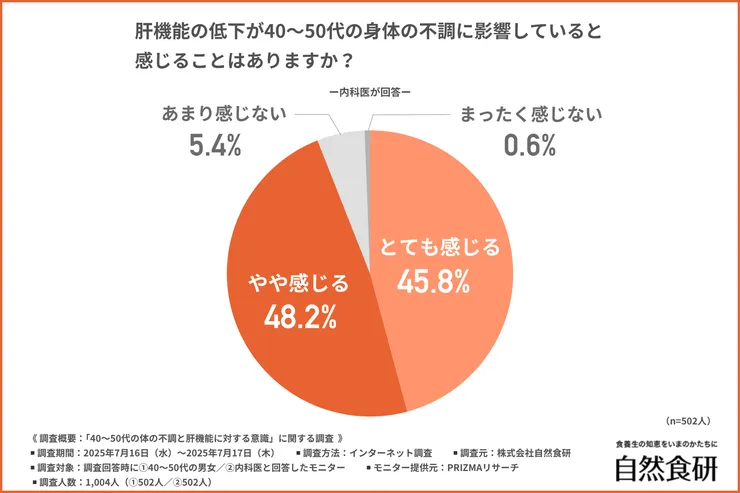

肝機能の低下が40~50代の身体の不調に影響していると感じるか

肝機能の低下が40~50代の身体の不調に影響していると感じるかの調査

肝機能の低下が40~50代の身体の不調に影響していると感じるかの調査

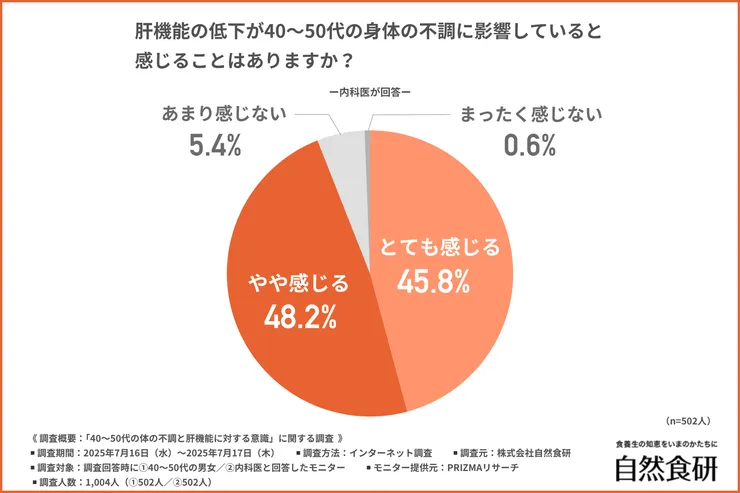

次に、「肝機能の低下が40~50代の身体の不調に影響していると感じるか」について尋ねたところ、『とても感じる(45.8%)』『やや感じる(48.2%)』と回答した方が9割を超えました。

内科医の臨床経験において、肝機能の低下が40~50代の患者の体調不良と関連していると捉えられているケースが非常に多いことがうかがえます。40~50代の方の多くが「肝機能との関係を詳しく知らない」と回答していたのとは対照的に、内科医のあいだではその関連性が広く共有されているという構図が浮き彫りになりました。

加えて、「とても感じる」と回答した割合が半数近くを占め、肝機能の変化が体調に影響する可能性を強く意識している医師が少なくないことが分かります。一方で「あまり感じない」「まったく感じない」とした回答は1割未満にとどまり、医師の多くが肝機能と体調不良の関連を重視していることが明確になっています。

内科医も積極的に肝臓ケアを推奨!?おすすめの成分とは?

最後に、内科医の肝臓ケアの推奨度を見ていきます。

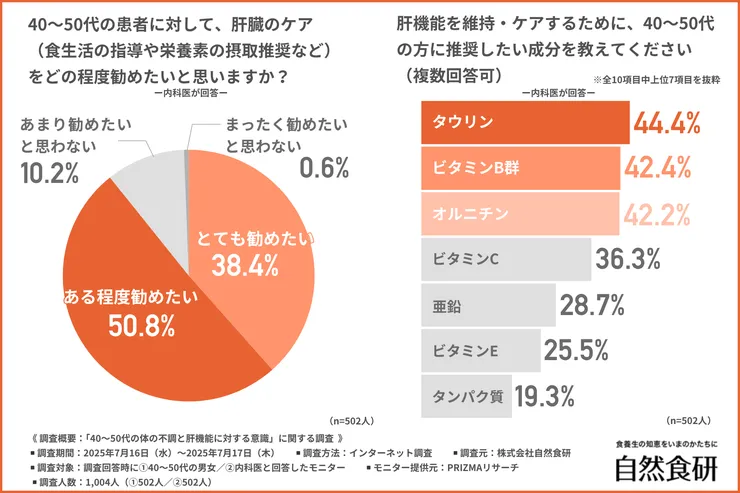

40~50代の患者に肝臓のケアをどの程度勧めたいか

40~50代の患者に肝臓のケアをどの程度勧めたいか

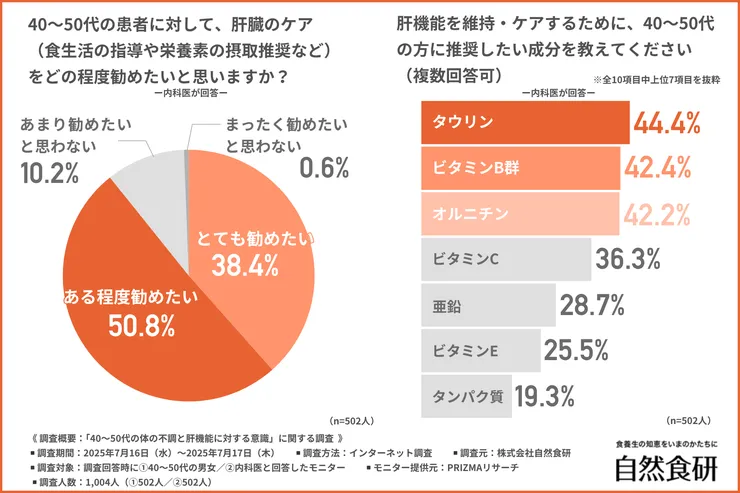

「40~50代の患者に肝臓のケアをどの程度勧めたいか」について尋ねたところ、約9割が『とても勧めたい(38.4%)』『ある程度勧めたい(50.8%)』と回答しました。

40~50代の患者に対して、肝臓を意識した生活改善や食生活の見直しを推奨する重要性が広く認識されていることがうかがえます。肝機能は日常生活に影響を与えることが多い一方で、自覚しにくい特徴を持つため、生活習慣の中で早めに意識することが望ましいと考えられます。また、高い推奨意向が示されたことは、疲労感や体調の不安定さといった不調を感じる世代に対して、より健康的なライフスタイルを提案する動きが広がっていることを示唆しています。特定の症状や疾患に限定せず、日常的なケアの一環として肝臓を意識する必要性が強調されているといえます。

また、「肝機能を維持・ケアするために推奨したい成分」では、『タウリン(44.4%)』『ビタミンB群(42.4%)』『オルニチン(42.2%)』が上位に挙がりました。

専門家の視点から見ても、40~50代の体調管理において「肝臓ケア」は有効な対策と位置づけられていることがわかります。推奨される成分の多くは、肝臓の解毒機能やエネルギー代謝をサポートする栄養素であり、日常的に摂取する意義があるものばかりです。

これらの成分は、生活習慣に左右されやすい肝機能をサポートする手段として選ばれていると考えられます。

さらに注目されるのは、ビタミンCや亜鉛といった基本的な栄養素も挙げられている点です。これらは特定の臓器に限らず全身の健康維持に関わる成分であり、肝臓ケアを含む体調管理を意識していることがうかがえます。特定の成分に偏らず、幅広い栄養をバランスよく取り入れるという考え方が専門家の推奨に反映されています。この視点は、身近な食材から摂取できる栄養を活用し、健康的なライフスタイルを意識することの重要性を示しています。

まとめ

40~50代の不調と肝機能 知識と実感のギャップが明らかに

今回の調査で、40~50代の男女の体調変化と肝機能に関する意識と行動について、内科医の視点を対比することで、多角的な実態が明らかになりました。

まず、40~50代の男女からは、「疲れがとれない」「体がだるい」「睡眠の質が下がった」など、曖昧で慢性的な不調を訴える声が目立ちました。

しかし、そうした不調に対して「特に何もしていない」とする回答が約4割と最も多かった点が注目され、日常の中で健康維持に取り組む姿勢が限定的であることが示されました。

一方、内科医から見た40~50代の患者に多い身体の不調は「胃腸の不調」や「慢性的な疲労感」に加え、「肝機能異常」が多く、生活者の自覚とは異なる現実が存在していることがわかりました。

40~50代の男女で肝臓ケアに取り組んだことがある方は6.4%と非常に少なく、「肝機能の低下が全身のだるさや不調につながる」ことを知らない方が9割以上と肝臓ケアの重要性は認識されていませんが、逆に内科医の9割以上は「肝機能の低下が40~50代の身体の不調に影響している」と感じており、40~50代の男女と内科医の意識には大きなギャップがあることが明らかになりました。

40~50代の男女と内科医のあいだには、健康リスクの認識、対策、情報への接触度において大きな乖離が存在しています。

特に40~50代は体調変化を実感しやすく、放置すれば生活習慣病や内臓疾患に直結する可能性が高い年代です。

今後は、生活者が自らの不調の背景を理解し、具体的な行動に移すための情報提供と啓発が重要となるでしょう。健康維持の第一歩は、「知ること」から始まります。

こうした背景を踏まえ、医師の多くは40~50代に対して肝臓を意識した生活習慣の見直しを推奨しています。これは特定の症状に応急的に対応するのではなく、食事・睡眠・運動など日常の基本的な習慣全体を整えることに重点を置いたものです。また、日常の食事で取り入れやすい成分としてタウリンやビタミンB群、オルニチンといった栄養素が話題に挙がることもあります。こうした医師の視点は、不調を感じた段階で先送りせず、自分の体の変化をきっかけに生活を見直す重要性を伝えています。知識を得ても行動に結びつかないという課題を意識し、早い段階での取り組みが将来の健康を考える一助となるといえます。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!