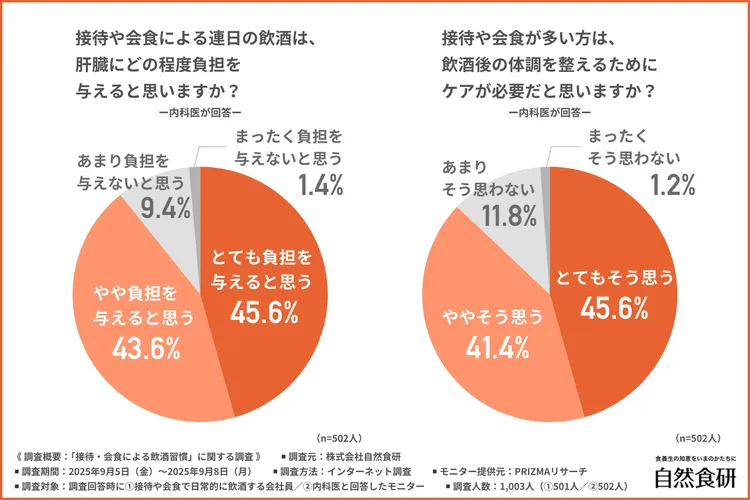

接待や会食で増える飲酒量、翌日の不調…内科医の約9割がケアが必要と回答

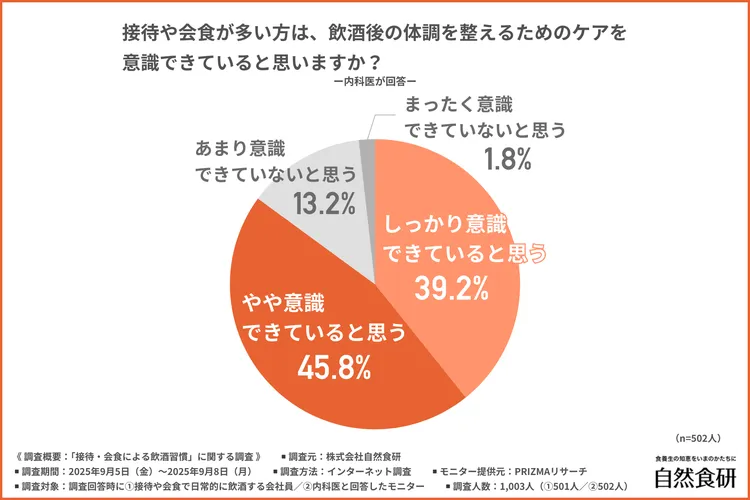

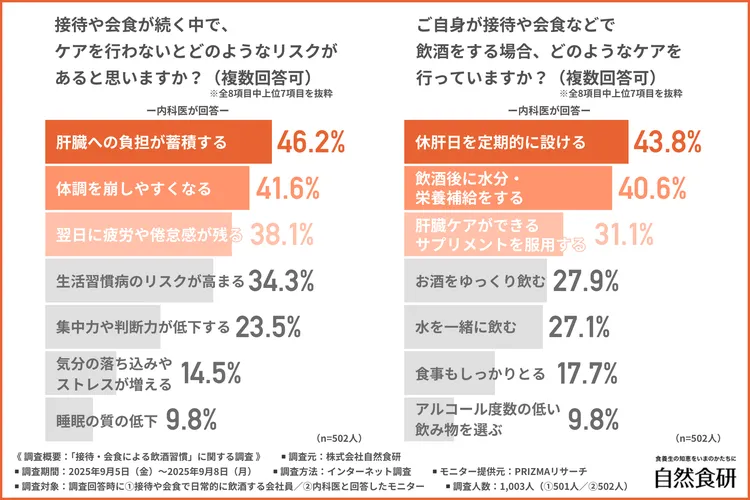

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医を対象に、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査を行いました。

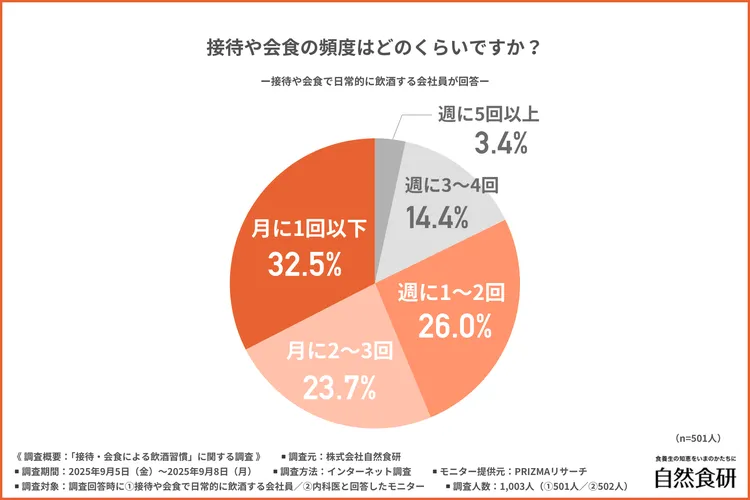

ビジネスシーンに欠かせない接待や会食ですが、取引先との信頼構築や社内コミュニケーションの一環として重要視される一方で、飲酒が習慣化しやすくなる可能性があります。

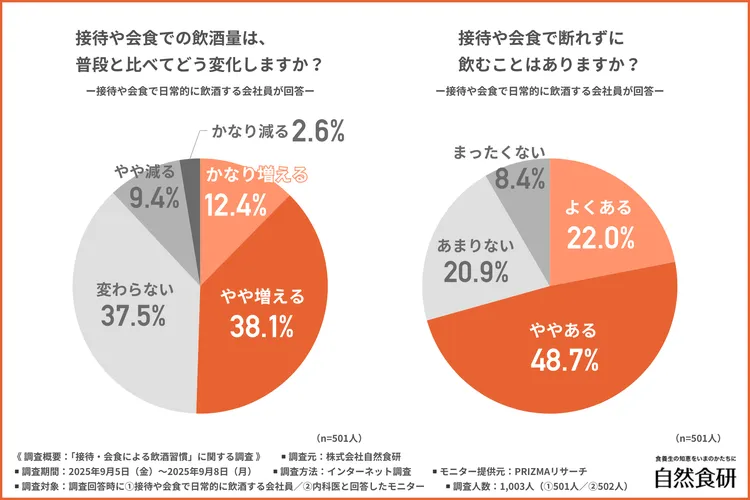

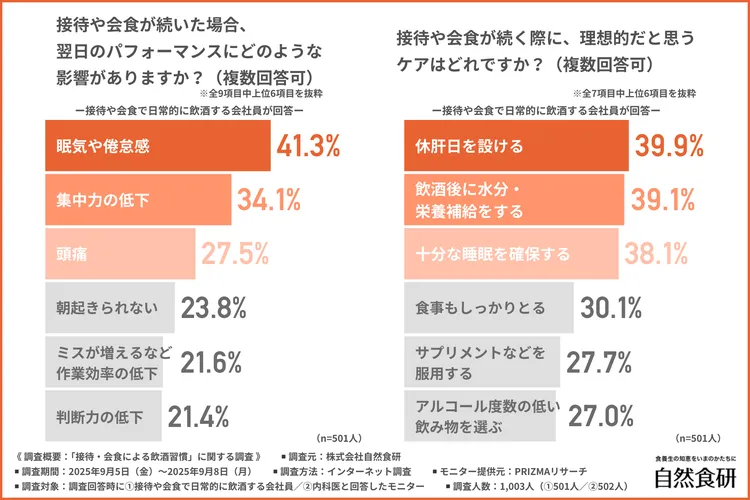

仕事の場だからこそ「断れずに飲む」こともあり、翌日のパフォーマンスや長期的な健康に影響を与える要因として懸念されています。

では、接待や会食に参加する会社員は、普段よりどの程度多くお酒を飲んでおり、翌日の体調や仕事へのどのような影響を感じているのでしょうか。

そして、内科医はこのような飲酒習慣についてどのように考えているのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研は、①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医を対象に、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査を行いました。

調査概要:「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査

- 調査期間

- 2025年9月5日(金)~2025年9月8日(月)

- 調査方法

- PRIZMAによるインターネット調査

- 調査人数

- 1,003人(①501人/②502人)

- 調査対象

- 調査回答時に①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医と回答したモニター

- 調査元

- 株式会社自然食研

- モニター提供元

- PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!