二次会・三次会に"毎回参加している"方は約3割。長時間飲酒時の対策は「水分補給」や「十分な睡眠」

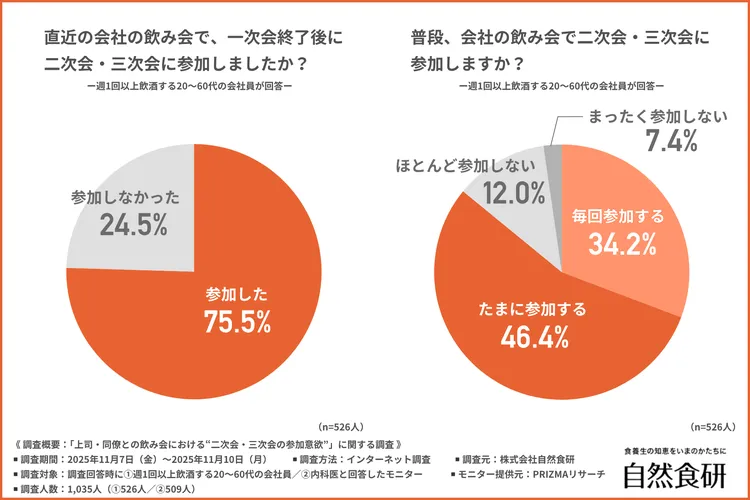

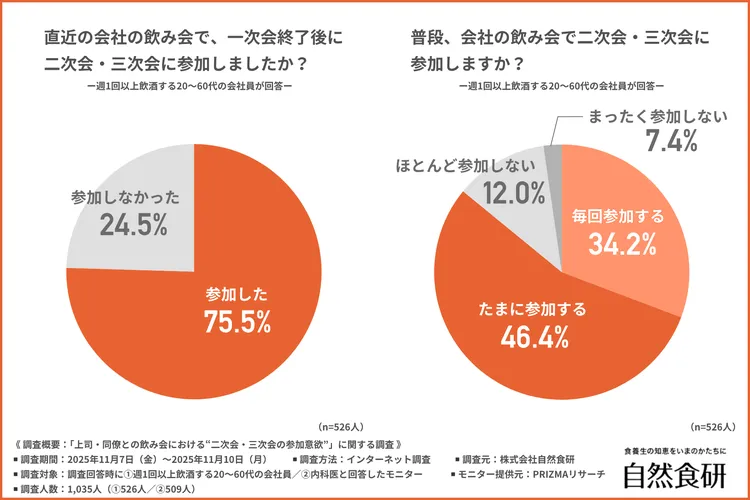

はじめに、直近の会社の飲み会で二次会・三次会に参加したかについて、週1回以上飲酒する20~60代の会社員にうかがいました。

直近の会社の飲み会で、一次会終了後に二次会・三次会に参加したか

直近の会社の飲み会で、一次会終了後に二次会・三次会に参加したか

「直近の会社の飲み会で、一次会終了後に二次会・三次会に参加したか」について尋ねたところ、約8割が『参加した(75.5%)』と回答しました。

大多数の方が直近の会社の飲み会で二次会・三次会に参加しており、会社の仲間との交流に対する積極性がうかがえる結果となりました。11月に入り、忘年会などのイベントシーズンが近づいていることも影響したと考えられます。年末にかけて職場内の交流機会が増えるタイミングと重なったことで、二次会・三次会に参加する人がさらに増えた可能性もあると言えるでしょう。

直近の飲み会では二次会・三次会に参加した方が多い結果となりましたが、普段の参加傾向はどうなのでしょうか。

「普段、会社の飲み会で二次会・三次会に参加するか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『毎回参加する(34.2%)』

『たまに参加する(46.4%)』

『ほとんど参加しない(12.0%)』

『まったく参加しない(7.4%)』

『毎回参加する』『たまに参加する』と回答した方が合わせて約8割と、普段も二次会・三次会に積極的に参加する方が多いことがわかりました。

一方で、「ほとんど参加しない」「まったく参加しない」は約2割となっており、参加を控える層も一定数みられました。

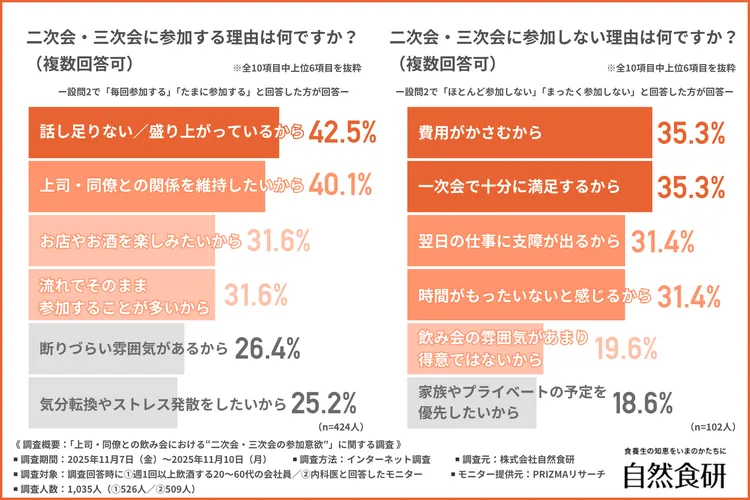

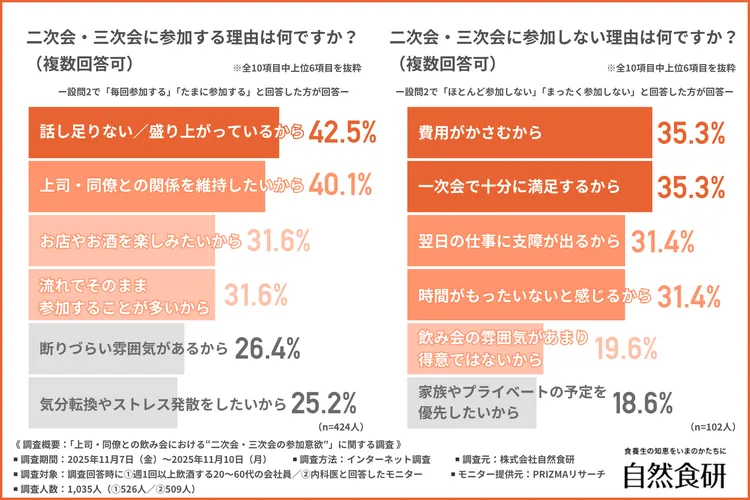

では、どのような理由で二次会・三次会に参加しているのでしょうか。

二次会・三次会に参加する理由

二次会・三次会に参加する理由

前の質問で『毎回参加する』『たまに参加する』と回答した方に、「二次会・三次会に参加する理由」について尋ねたところ、『話し足りない/盛り上がっているから(42.5%)』が最も多く、『上司・同僚との関係を維持したいから(40.1%)』『お店やお酒を楽しみたいから(31.6%)』『流れでそのまま参加することが多いから(31.6%)』となりました。

「話し足りない」「関係を維持したい」など、人とのつながりを重視する回答が上位となり、二次会・三次会を職場の人間関係を深める場として位置づけている方が多いようです。

上位の理由に続き、『断りづらい雰囲気がある(26.4%)』『気分転換やストレス発散をしたい(25.2%)』といった回答も挙がりました。これらは、人とのつながりを目的とした内容とは別に、その場の空気や自分の状態に合わせて参加が選ばれている様子を示すものといえます。回答が複数の方向に分かれていることから、二次会・三次会の参加は一つの意図だけで決まるものではなく、状況に応じた判断が行われていることがうかがえます。交流を深める意識に加え、気分転換や雰囲気に沿って参加を選ぶケースがみられる点も今回の結果として見受けられました。

一方で、二次会・三次会に参加しない方にはどのような理由があるのでしょうか。

前の質問で『ほとんど参加しない』『まったく参加しない』と回答した方に、「二次会・三次会に参加しない理由」について尋ねたところ、『費用がかさむから(35.3%)』『一次会で十分に満足するから(35.3%)』が同率で最も多く、『翌日の仕事に支障が出るから(31.4%)』『時間がもったいないと感じるから(31.4%)』『飲み会の雰囲気があまり得意ではないから(19.6%)』と続きました。

参加しない理由としては「費用がかさむ」「一次会で満足する」「翌日の仕事への支障」「時間がもったいない」といった回答が上位に挙がり、経済的・時間的な効率を重視する意識が強く、会社の飲み会を"参加する必要がある行事"と捉えている方が多いことがうかがえます。

さらに、『飲み会の雰囲気があまり得意ではないから(19.6%)』『家族やプライベートの予定を優先したいから(18.6%)』といった回答も挙がりました。費用や時間、仕事への影響といった実務的な理由に加えて、場の雰囲気への苦手意識や家庭・私生活を重んじる考え方から参加を控える人も一定の割合となっています。複数の理由が選ばれていることから、二次会・三次会に参加しない判断には、経済面や時間の使い方だけでなく、自分にとって心地よい過ごし方を意識する視点も含まれている様子がうかがえます。

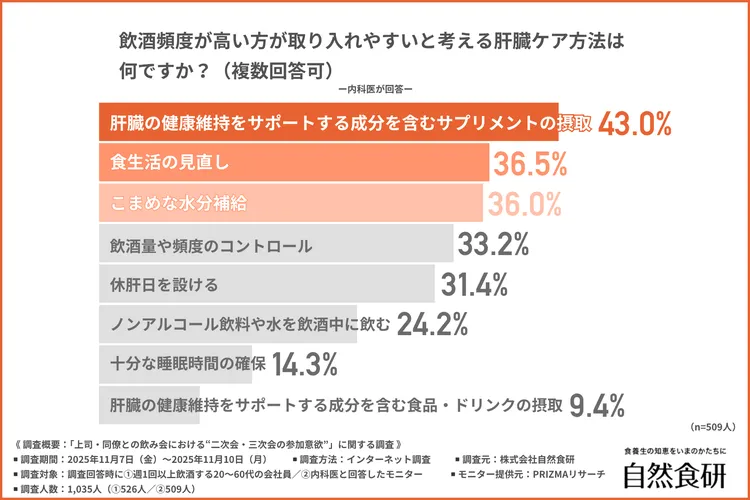

二次会・三次会などで飲酒が長時間に及ぶ場合には、体調を整える意識も欠かせません。

長時間の飲酒が予想される日やその翌日に実践していること

長時間の飲酒が予想される日やその翌日に実践していること

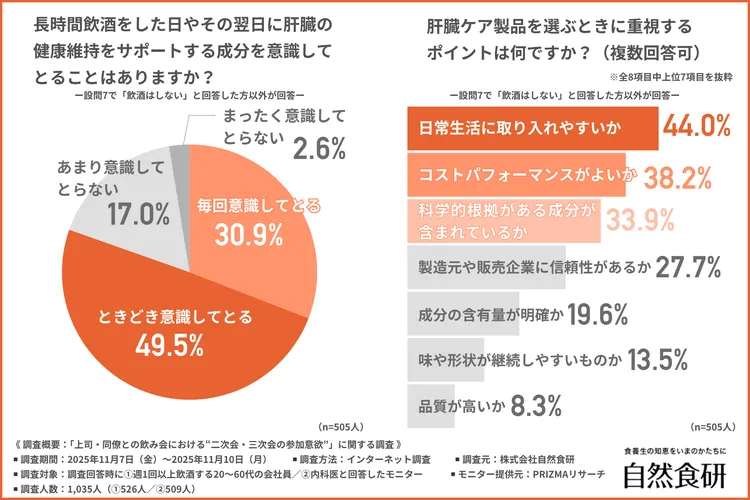

そこで、「長時間の飲酒が予想される日やその翌日に実践していること」について尋ねたところ、『水分を多めにとる(44.9%)』が最も多く、『睡眠をしっかりとる(35.0%)』『飲酒量をセーブする(28.7%)』となりました。

水分補給や十分な睡眠、飲酒量の調整が特に重視されており、長時間飲酒する際は取り入れやすい対策を心がけていることが示されました。

上位の内容に続き、『サプリメントを摂取する(23.2%)』という回答も寄せられました。体内での働きに着目した成分を補助的にとる方法は、水分補給や睡眠といった基本的な対策とあわせて実施できる点に特徴があります。また、『翌日の予定を軽くしておく(22.2%)』『食事内容を調整する(20.9%)』『肝臓の健康維持をサポートするとされる食材・飲料をとる(18.3%)』といった回答も挙がっており、飲酒前後の行動には複数の工夫が取り入れられていることがうかがえます。サプリメントの摂取は、こうした取り組みのひとつとして認識されており、長時間の飲酒に備える際の選択肢として一定の割合を占めています。負担を抑えながら準備や対策を講じようとする意識が、日常の工夫の中に表れているといえそうです。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!