「お酒に強い人も飲酒後のケアが必要」と思う医師は約9割

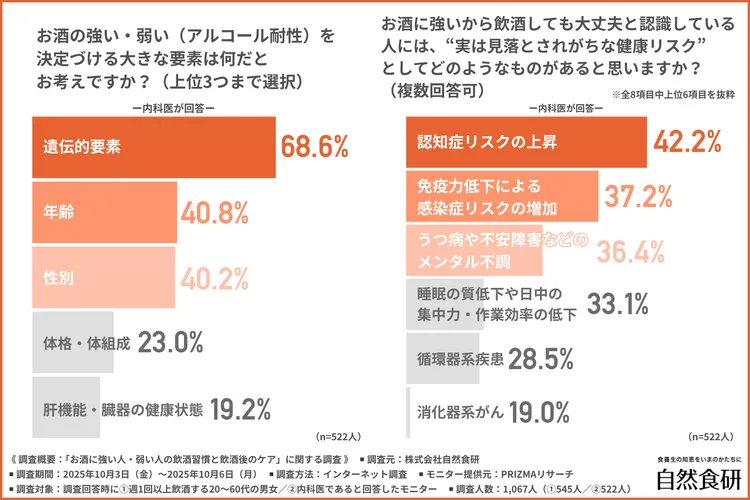

お酒の強さと健康への影響を別のものと捉える傾向が見られましたが、そもそも「お酒に強い・弱い」はどのような要素で決まるのでしょうか。

ここからは、内科医に聞きました。

お酒の強い・弱い(アルコール耐性)を決定づける大きな要素

お酒の強い・弱い(アルコール耐性)を決定づける大きな要素

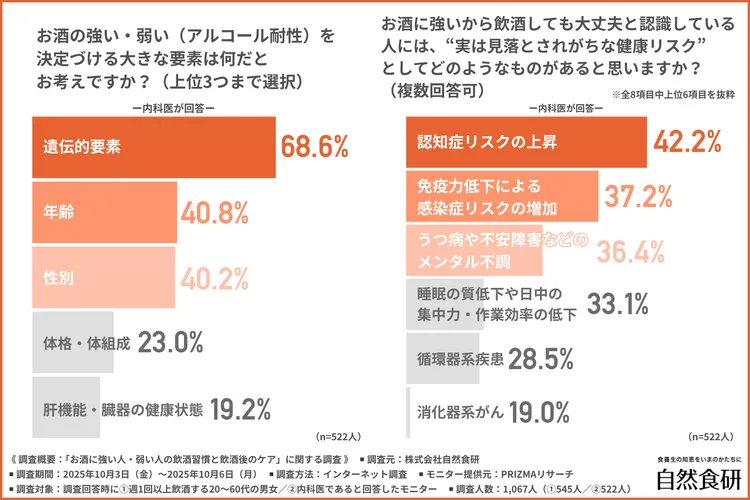

「お酒の強い・弱い(アルコール耐性)を決定づける大きな要素」について尋ねたところ、『遺伝的要素(ALDH2、ADH1Bなどアルコール代謝酵素の多型)(68.6%)』と回答した方が最も多く、『年齢(肝機能・代謝能力の加齢変化)(40.8%)』『性別(体内水分量やホルモンの違い)(40.2%)』となりました。

約7割が「遺伝的要素」が大きいと捉えており、体質の個人差が科学的根拠に基づくものであることを示しています。

また、「年齢」や「性別」といった要素も上位になり、自分の体質を理解した上で、飲酒量や頻度を見直すことが重要であると考えられます。

『遺伝的要素(68.6%)』が他の項目を大きく上回り、アルコール耐性を先天的な体質によるものと考える回答が多数を占めました。『年齢(40.8%)』『性別(40.2%)』はいずれも4割前後で、加齢や身体的特徴に伴う代謝の違いも一定程度意識されているようです。さらに、『体格・体組成(23.0%)』『肝機能・臓器の健康状態(19.2%)』を挙げる回答も見られ、遺伝的な要素に加え、日々の体調や生活習慣など後天的な側面にも目を向ける傾向が見られます。

では、「お酒に強い人」にはどのような健康上の落とし穴があるのでしょうか。

「お酒に強いから飲酒しても大丈夫と認識している人には、“実は見落とされがちな健康リスク”としてどのようなものがあるか」について尋ねたところ、『認知症リスクの上昇(アルコール性認知症など)(42.2%)』と回答した方が最も多く、『免疫力低下による感染症リスクの増加(37.2%)』『うつ病や不安障害などのメンタル不調(36.4%)』となりました。

この結果から、アルコール耐性が高い方ほど、短期的な不調を感じにくい分、慢性的なリスクがあるといえます。

特に、「認知症」や「メンタル不調」など、蓄積して進行する健康リスクの認識が薄いことが懸念されます。

内科医の回答では、『認知症リスクの上昇(42.2%)』をはじめ、『免疫力低下による感染症リスクの増加(37.2%)』『メンタル面の不調(36.4%)』など、精神や免疫に関わる項目が多く挙げられました。加えて、『睡眠の質や集中力の低下(33.1%)』『循環器系疾患(28.5%)』『消化器系がん(19.0%)』も一定数見られ、心身の幅広い側面で注意が必要とする認識が示されています。お酒に強い人であっても、健康への影響を軽視しない姿勢が結果として示されました。

さまざまな見落とされがちな健康リスクが挙げられましたが、「自分は大丈夫」と考える方もいるでしょう。

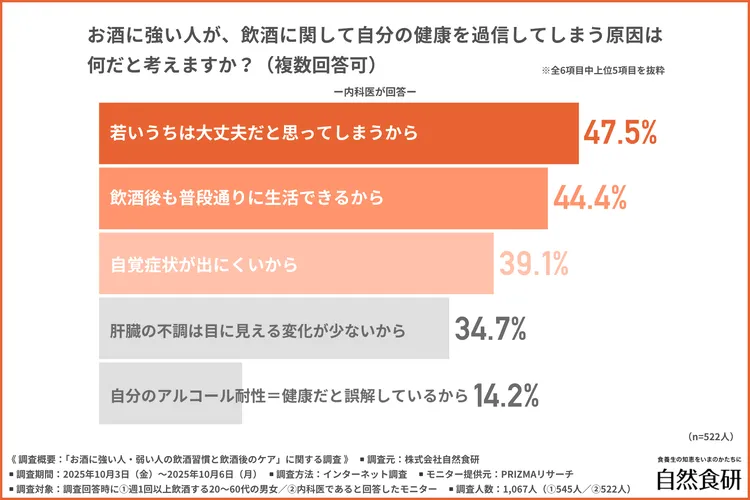

お酒に強い人が、飲酒に関して自分の健康を過信してしまう原因

お酒に強い人が、飲酒に関して自分の健康を過信してしまう原因

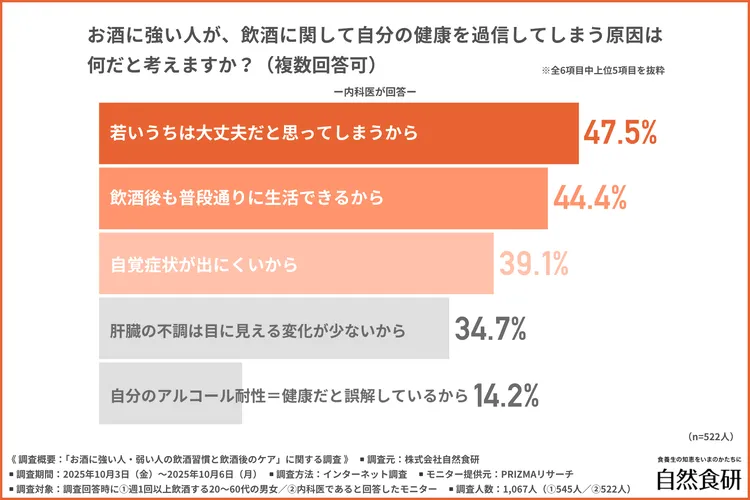

そこで、「お酒に強い人が、飲酒に関して自分の健康を過信してしまう原因」について尋ねたところ、『若いうちは大丈夫だと思ってしまうから(47.5%)』と回答した方が最も多く、『飲酒後も普段通りに生活できるから(44.4%)』『自覚症状が出にくいから(39.1%)』となりました。

お酒に強い方が健康を過信してしまう理由として、「若いうちは大丈夫」「飲酒後も普段通りに生活できる」といった"体感的な安心感"が多く挙げられました。

また、自覚症状の出にくさや、肝臓の不調が目に見えにくい点も油断につながっていると考えられます。

回答全体では、『若いうちは大丈夫だと思ってしまう(47.5%)』『飲酒後も普段通りに生活できる(44.4%)』といった“自信や慣れ”を背景とする回答が上位を占めました。続く『自覚症状が出にくい(39.1%)』『肝臓の不調は目に見えにくい(34.7%)』からは、体調変化を自覚しにくいことが過信の要因となっている様子もうかがえます。さらに、『自分の耐性を健康と誤解している(14.2%)』という結果も見られ、主観と実際の状態との間に意識の差が存在することが示唆されました。

では、実際の医療現場では、お酒に強い方・弱い方のどちらに健康トラブルが多いのでしょうか。

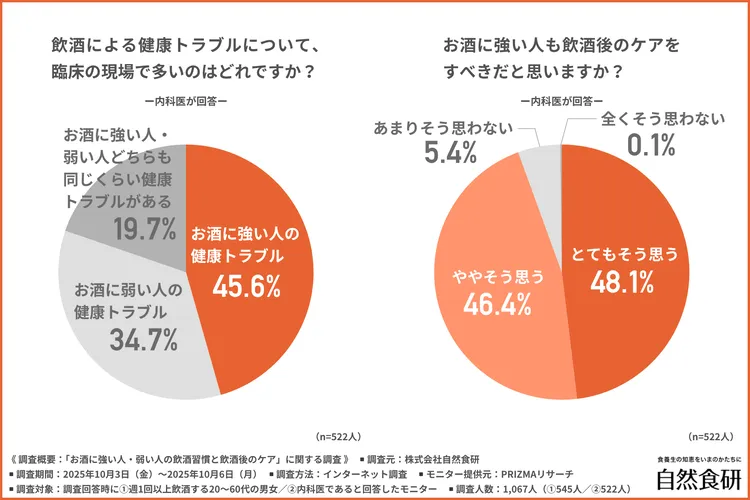

飲酒による健康トラブルについて、臨床の現場で多いのはどれか

飲酒による健康トラブルについて、臨床の現場で多いのはどれか

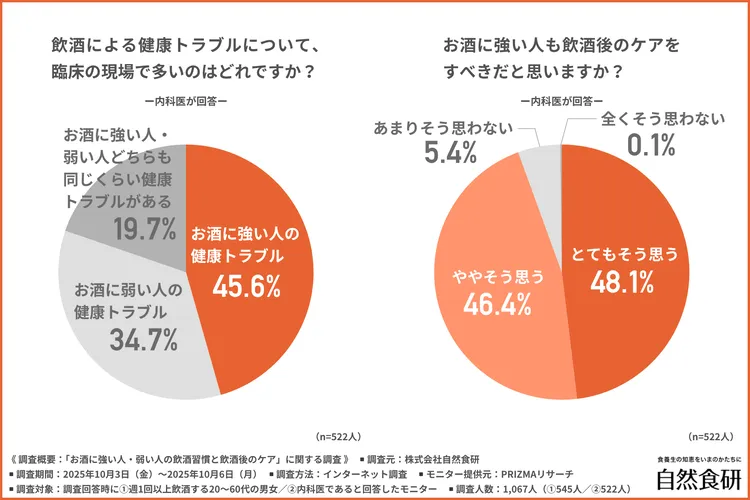

「飲酒による健康トラブルについて、臨床の現場で多いのはどれか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『お酒に強い人の健康トラブル(45.6%)』

『お酒に弱い人の健康トラブル(34.7%)』

『お酒に強い人・弱い人どちらも同じくらい健康トラブルがある(19.7%)』

内科医の約半数が「お酒が強い人の健康トラブルが多い」と回答しました。

耐性が高い方ほど飲酒量が増えやすく、結果的に肝臓や循環器への負担が大きくなる可能性があります。

体調の変化を感じにくい分、発見や対応が遅れることも考えられ、「飲める=健康」とは限らない現実が示されたといえるでしょう。

回答では『お酒に強い人(45.6%)』が最も多くなった一方で、『お酒に弱い人(34.7%)』『どちらも同程度(19.7%)』とする回答も合わせると、過半数が“強弱を問わず健康トラブルが起こりうる”と認識している結果となりました。

この分布は、飲酒による健康影響が特定の層に偏らないことを示すものであり、耐性の強さだけでリスクを判断できない現場の実感が反映されています。

お酒の強さよりも、日常の飲酒習慣や体調変化への注意が重要であることを数字が裏づけています。

では、内科医は飲酒後のケアについてどう考えているのでしょうか。

「お酒に強い人も飲酒後のケアをすべきだと思うか」について尋ねたところ、約9割が『とてもそう思う(48.1%)』『ややそう思う(46.4%)』と回答しました。

大多数が飲酒後のケアの必要性を認めており、アルコール耐性の有無にかかわらず、飲酒後の健康管理は欠かせないという共通認識がうかがえます。

アセトアルデヒドの分解を助ける成分の摂取や肝臓を労わるための休息など、日常的なケアが肝要です。

お酒に強い方こそ「飲める=安全」ではないという意識改革が求められるといえるでしょう。

『とてもそう思う(48.1%)』『ややそう思う(46.4%)』が合わせて94.5%に上り、『あまりそう思わない(5.4%)』『全くそう思わない(0.1%)』はごくわずかでした。数値からは、飲酒後のケアが一部の人だけの対策ではなく、すべての飲酒者に共通して求められる行動として認識されていることが分かります。多くの医師が同様の見解を示しており、ケアの重要性が広く支持されています。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!