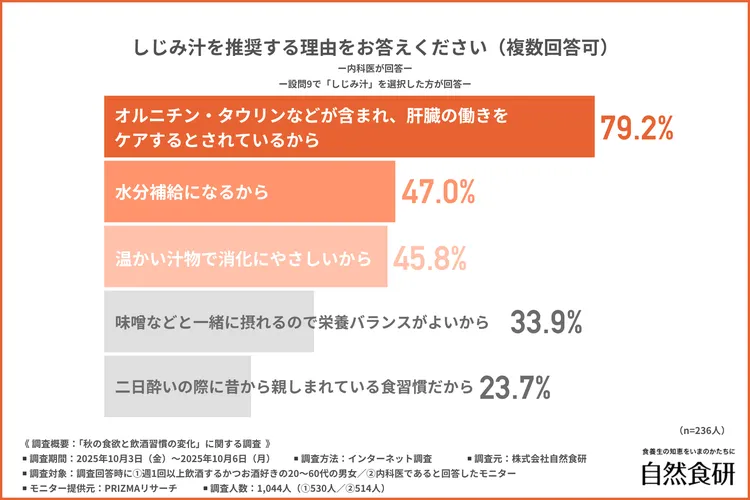

旬の味覚と健康意識の両立。「しじみ汁」が飲んだ翌朝の定番として支持を集める結果に

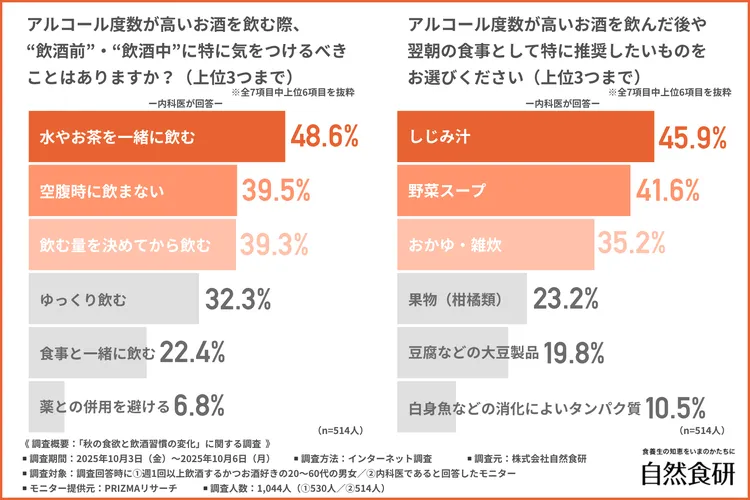

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①週1回以上飲酒するかつお酒好きの20〜60代の男女/②内科医を対象に、「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査を行いました。

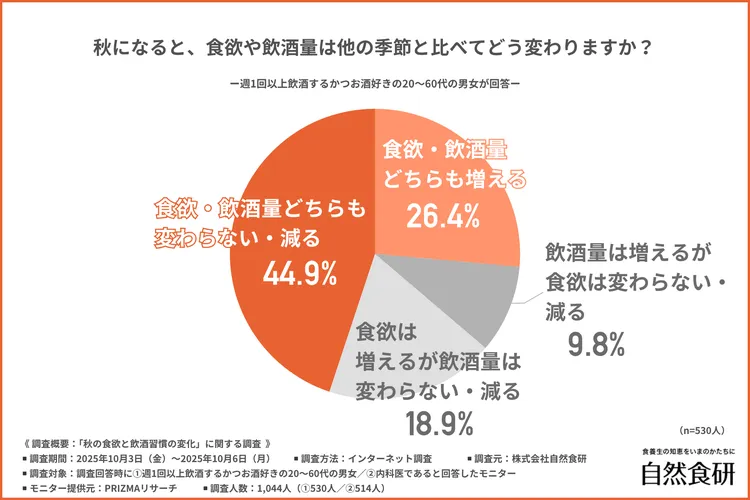

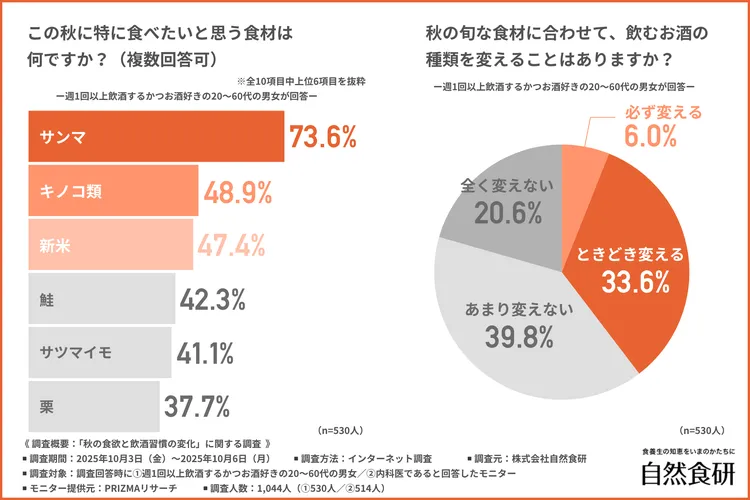

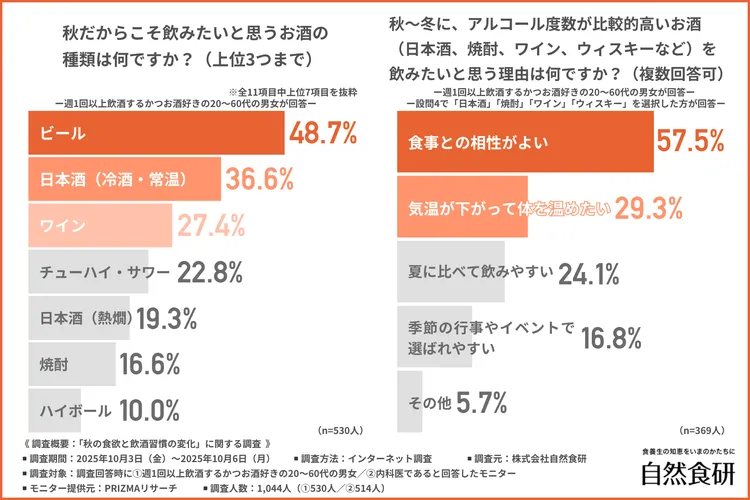

秋は「食欲の秋」と呼ばれ食事の楽しみが増える季節であり、旬の味覚とお酒を一緒に楽しむ機会が多くなるのではないでしょうか。

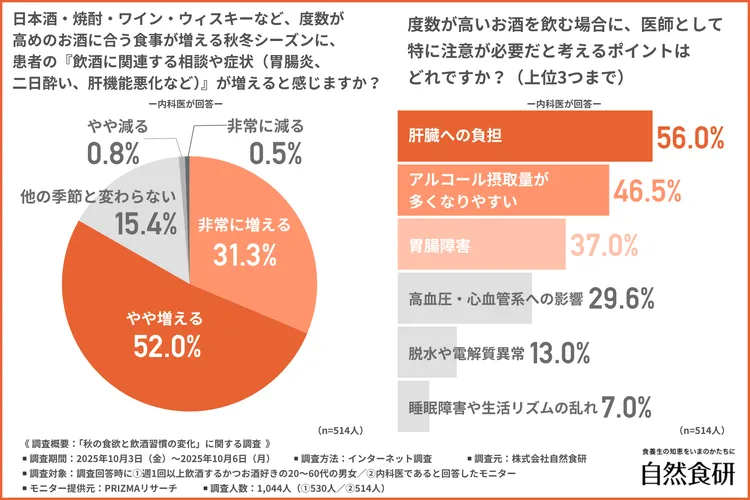

その一方で、飲酒量の増加と食べすぎの相乗効果による健康リスクも懸念されます。

では、人々の飲酒習慣や食生活は秋を迎えることでどのような変化があるのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研は、①週1回以上飲酒するかつお酒好きの20〜60代の男女/②内科医を対象に、「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査を行いました。

調査概要:「秋の食欲と飲酒習慣の変化」に関する調査

- 調査期間

- 2025年10月3日(金)〜2025年10月6日(月)

- 調査方法

- PRIZMAによるインターネット調査

- 調査人数

- 1,044人(①530人/②514人)

- 調査対象

- 調査回答時に①週1回以上飲酒するかつお酒好きの20〜60代の男女/②内科医であると回答したモニター

- 調査元

- 株式会社自然食研

- モニター提供元

- PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで内科医を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!