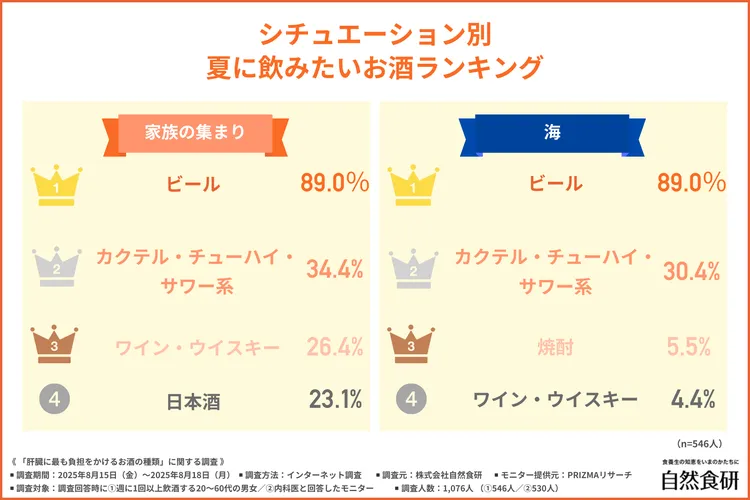

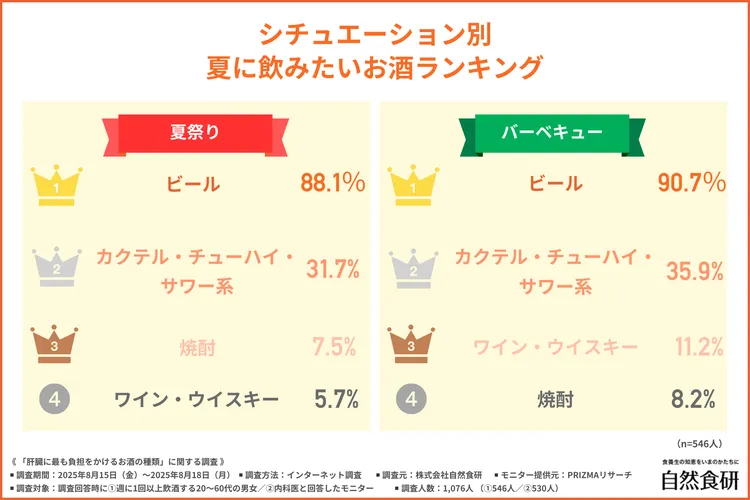

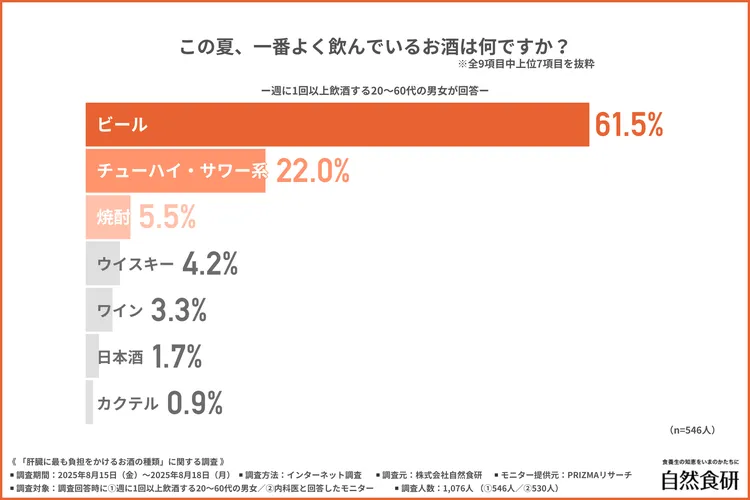

「やっぱり1位はビール!?」この夏一番飲まれたお酒ランキングを発表!医師が警鐘する“危ない飲み方習慣”とは

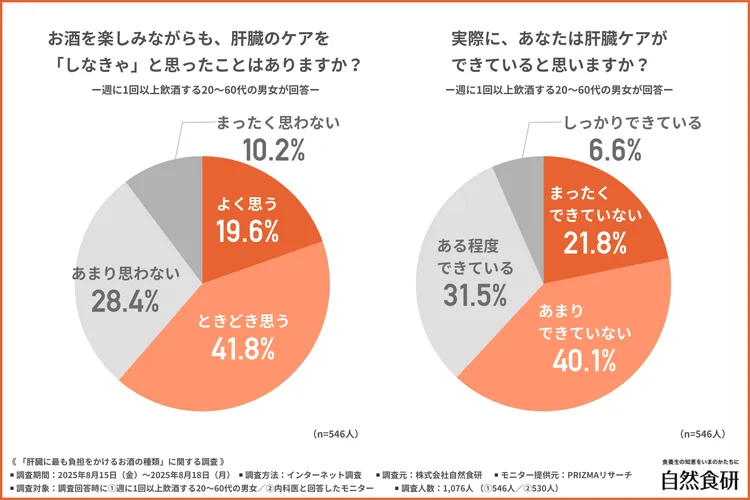

飲酒はシーンに応じて楽しむ一方、肝臓ケアは後回し?

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医を対象に、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査を行いました。

特に夏場はビールやチューハイなど、冷たいお酒を飲む機会が多くなる季節。

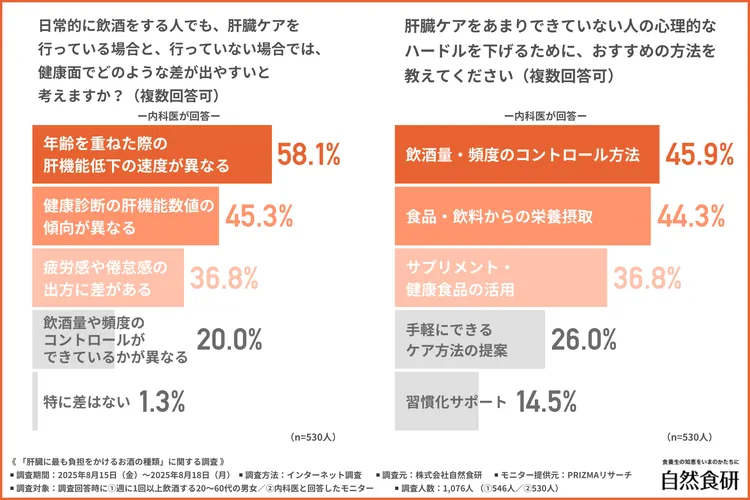

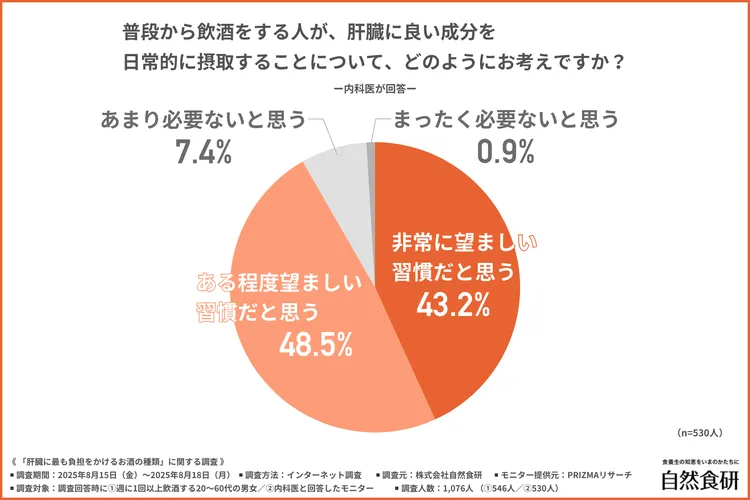

気づかないうちに、肝臓に負担をかける飲み方をしている可能性もあるのではないでしょうか。

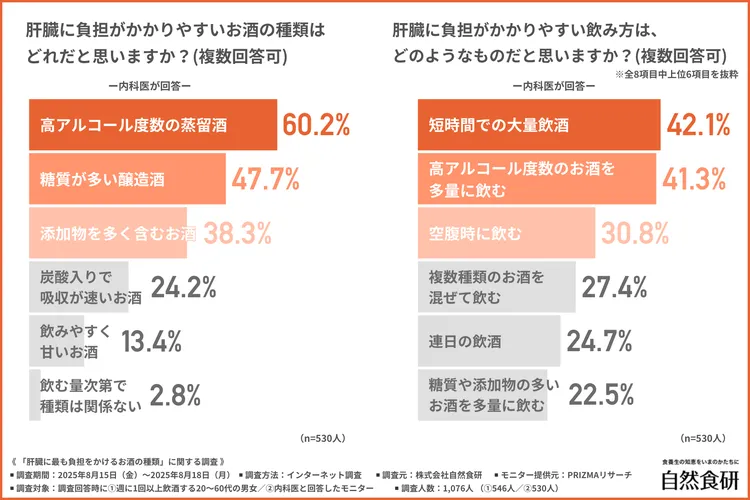

実際、どのようなお酒を「翌朝に不調を感じやすい」と捉えている方が多いのでしょうか?

また、医師はどの種類のお酒を肝臓に負担がかかりやすいと考えているのでしょうか?

そこで今回、株式会社自然食研は、①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医を対象に、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査を行いました。

調査概要:「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査

- 調査期間

- 2025年8月15日(金)~2025年8月18日(月)

- 調査方法

- PRIZMAによるインターネット調査

- 調査人数

- 1,076人(①546人/②530人)

- 調査対象

- 調査回答時に①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医と回答したモニター

- 調査元

- 株式会社自然食研

- モニター提供元

- PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

しじみのチカラでエールを贈る!

しじみのチカラでエールを贈る!